amazonついに課税!ネット事業の課税問題 –amazonはどの地域で売り上げているのか?売上に対する税金を公平に徴収するということ

エイプリルフールが明けた4月2日、面白いニュースが流れてきました。

「アマゾン、全米で売上税徴収 小売店との差なくなる 」

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO14807800R00C17A4EA4000/

本日は、課税の問題を考えてみようと思います。

![]() ランキングで、今こんな順位にいます☆(*・.・)ノ

ランキングで、今こんな順位にいます☆(*・.・)ノ

Twitterもフォローお願いします → fairvalueinvestment @fairvalue_i

このブログのfacebookページはこちら→ Fair Value Investment 公正価値投資

■税金を納めるということは、どういうこと?どこに?

税金の意味を考えてみると、国(や公共団体)と国民(市民)という関係が上がってきます。むかしむかしの原始の時代は、殺し合いの時代もあり、自分自身を他人から守る必要がありました。そして、それが家族からちょっとしたコミュニティーになって、集団的に守るようになってきます。

このような仕組みが大きくなってくるとどうしてもコストがかかりますので、関係者からある程度の資金を調達するルールが出来上がってきます。

また、このように防衛や戦闘だけではなく、個人でやるよりも集団で実行するほうがトータルのコストが相当安くなるものも、集団で実施するようになります。

例えば、消防や大規模な街づくりなどなど。

このような集団でやったほうが良いものは、ざっくり言って公的なものですので、公共性があると呼ばれますが、「公共財」として定義されるものは、以下のような物になります。

wikipedia「公共財」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B2%A1

定義としては、非競合性なものであって、さらに非排除性なもの。

非競合性は、「ある人が利用していると他の人が利用できなくなるもの(競合性)」ではないもの。つまり複数の人が同時に利用できるものです。

非排除性は、利用している人と利用していない人を区別できないものです。

このように、誰彼区別なく利用できてしまうのが公共財なのですが、これを保証するために対価を頂く方法(の一つ)が税金だったりします。

■利用者を区別する

では、区別できない利用者がいると言っても、そう言っていては世界中の人からあまねく費用を負担してもらうことになってしまうので、結局区別をする一つの方法として、歴史的には、ローカライズ、もしくはコミュニティという概念で実施しています。

その国に住んでいるから、税金を取るよ!ということですね。

■新しいビジネスの特徴

では、ここ最近はどうかというと、インターネットの発達で、国に縛られないビジネスが多くなってきています。

今回のamazonも本社の場所はあるにせよ(アイルランドのようなタックスヘイブンにあったりすることが多い)ローカライズが難しい会社です。

国としては、なんとか税金を得たいのですが、伝統的な課税方法では定義できないため、今悩んでいるところでした。が、米国はニュースのように「子会社やネット販売に協力する取引先がある場合」に課税をしていくようです。

■ローカライズされないもの

その他にもローカルに紐付けられないものが多々ありますね。

例えば身近な話題として、図書館なんかも(市民証で縛ることができるにせよ)税金を払っていないの他の市民が利用可能になっています。

このようにタダ乗りしたり(フリーライド)、税金を逃れる点については、これからも多く事例が出てくるでしょう。

少し話のジャンルは違いますが、市場の失敗や外部性なども、市場の外側で市場に任せられないものは、タダ乗りをする人が出てくるので、経済的にならないことがあります。

ちなみに、フリーライラーに関する過去記事についてはこちら↓。

「経済学で言うフリーライダー(ただ乗り)の事例紹介 –福島みずほ、鳥越俊太郎、鳩山由紀夫における、一度足りとも責任を果たさない「ただ乗り、ただメシ食い」について」

「情報の非対称性を利用する方法 –福島瑞穂的フリーライド(タダ飯喰い)を見つけて、逆の投資法を考えてみる」

■日本での対応

ちなみに、日本でも、国税庁が、「No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」で、消費税の見直しをしています。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6118.htm

課税・不課税の扱いを見直しています。②、④のように国外の事業者から、国内の事業者や消費者が役務提供を受ける場合は、不課税→課税取引となって課税されることになります。

事業者の国籍で課税をされていたのが、役務提供を受ける者の国籍で課税が実施されています。

今後も税金をどう取るかについては大きく変化していくと思いますが、色々難しいですね。

この記事のまとめ:

- amazonについて、米国では、子会社やネット販売に協力する取引先がある場合」に課税する方針

- インターネットビジネスの登場で、これまでの伝統的課税方法であった、ローカルを定義とする方針は矛盾が目立つようになった

- 日本も、消費税の課税を見直している

- 今後の税制は大きく変化していくであろう

投稿者プロフィール

最新の投稿

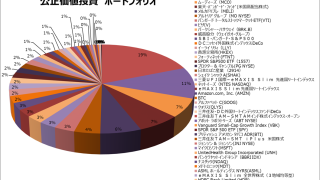

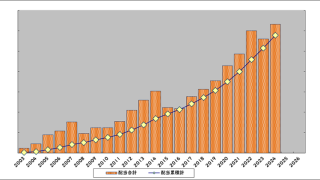

投資法2026年1月18日積立投資 2025年12月 –今月の重み付け積立投資額は36,372円。米国株はここ数ヶ月で高くなりました

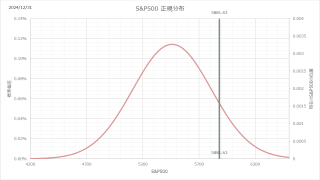

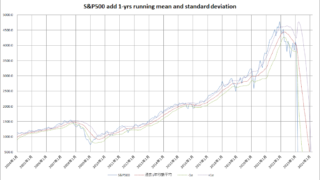

投資法2026年1月18日積立投資 2025年12月 –今月の重み付け積立投資額は36,372円。米国株はここ数ヶ月で高くなりました 株式投資2026年1月12日定点観測 2025年12月 –株式市場の調子が良いですね!

株式投資2026年1月12日定点観測 2025年12月 –株式市場の調子が良いですね! 株式投資2026年1月7日組入銘柄 2025年12月 –円安、米国高で資産総額が最高値となりました

株式投資2026年1月7日組入銘柄 2025年12月 –円安、米国高で資産総額が最高値となりました 株式投資2025年8月29日2024年末決算配当まとめ:2024で再び配当総額増加の流れに!

株式投資2025年8月29日2024年末決算配当まとめ:2024で再び配当総額増加の流れに!