街角経済40 「寄付をしてみよう、と思ったら読む本」出版記念イベント –渋澤健さん鵜尾雅隆さんの「寄付文化」に関するトークショー。日本に新たな寄付の風を起こせるか!ヽ(^o^)丿

2019年4月4日、出版記念イベントに出てきました。

出版記念イベント@東京 渋谷

もうひとつの大切なお金の使い方!?『寄付をしてみよう、と思ったら読む本』

4月4日(木) 19:00〜20:30 (受付開始時間 18:30)

Twitterもフォローお願いします → fairvalueinvestment @fairvalue_i

このブログのfacebookページはこちら→ Fair Value Investment 公正価値投資

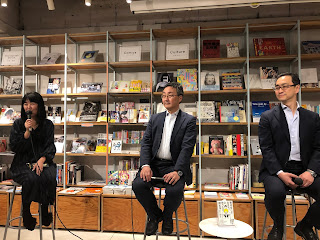

今回のイベントでは、出版のタイミングでほんの紹介という形でテーマが設定されていますが、寄付という行為について幅広く話題提供されました。

寄付を投資信託を通じて実践されている渋澤健さん、寄付をファンドレイジングという視点から実践されている鵜尾雅隆さんのお二人から、リアルなお話を聞けました。

早く着いてしまいましたので、目の前の席と相成りました。

総勢は10名ほどのこじんまりした会でした。

進行役は、コモンズ投信の馬越さんです。

さあ、スタート。

はじめは自己紹介から。

澁澤

コモンズ投信は、日本に長期投資を根づかせたい。

寄付は、長期投資そのものである。寄付は自分自身には戻ってこないが、将来の世の中に出資をしている。

新しい世の中のお金の流れを作りたい。

鵜尾

ファンドレイジング協会は、寄付で世の中を変えることをしたい。税金だけでは難しい。

寄付の受け手側もしっかりさせたいという想いから、ファンドレイザーに関する仕事を立ち上げた。

ファンドレイザーという職業は、米国では30位に入るくらいの職業である。

寄付というのは、「喜捨」とは違う。未来に投資をすること。このところ、投資的な寄付が流行ってきているので、この流れを大事にしたい。

未来を選択する寄付を実現したい。

馬越(司会)

いま世の中では、学びを求められている。

そのような中で、なぜこの本を出版することになったのか?

澁澤

お金の稼ぎ方はたくさんあるが、お金の使い方の本はあまりない。

長期投資の本を出したときに、寄付のことも考えるようになった。

鵜尾

寄付者の方に向き合う本がなかったため。

お金を稼げば幸せなのか?それだけではないはず、投資と寄付の関係を明らかにしたい。

澁澤

幸せ度調査で、日本は相対的に低い。「寄付をしましたか」、という項目で90位台にとどまってしまっている。

日本に寄付文化を作りたい理由である。

鵜尾

寄付文化ができている状況というのは、誰かを応援している状況である。

寄付は、幸せ感の効用が高い。ここが大事なところである。ステーキを1万円分食べても明後日には忘れてしまうが、寄付はずっと心の中に幸せが残り続ける。

また、寄付を公言することが良い雰囲気にもなってきた。自分らしく社会貢献がやりやすくなってきた。

馬越(司会)

スポーツ選手でも、公言する人も多くなってきたように感じます。

では、そもそもなぜ寄付が必要か?

澁澤

利他という考え方がある。ある会社の方と面会したときに、その会社の理念が、まさしく利他であった。人類が社会を作れたのは、利他があったから。

利他には、「時間軸」「未来軸」がある。先を見据えて、持続的に投資をすることが重要。

あと、「自由」という観点も重要である。寄付先など、自分がやりたいことを自由に実現できる、自分のお金を自由に使う観点が重要である。

鵜尾

利己と利他は、時間軸を合わせるとセットになる。

人間そもそもどうして幸せになるのか。

4つ大事な要素がある。①やりたいことをやる、②つながりで感謝する、される、③なるようにる、④ありのままで良い

とくに、②③④の雰囲気感が重要である。

日本は高度成長していて、弱者を養っていけた。

これからはなかなか、高度成長はしないため、弱者は多くなる。お金の奪い合いは良くない。寄付が重要。

寄付は思いが入るために、パワーが違う。お金の単位以上の力を秘めている。

寄付受益者もやる気が出る。変化が出やすい。

澁澤

時間軸の考え方、そこが長期投資そのものである。

現在、日本には現預金が960兆円もある。1万円札で積み上げると1兆円は10kmにもなる。その960倍、9600kmもの高さになってしまうほどの現預金があって、投資されていないため、お金が死んでしまっている。

馬越(司会)

次に教育の話です。子供は現金をもらうと、貯金しだします。もう少し、貯金→投資の考え方も教育したい。

鵜尾

お金の教育が良くない。進んでいない。

お金で自分がどう幸せになるかが重要な観点。

馬越(司会)

4つのお金の使い方がある。

①使う、②貯める、③投資、④寄付。

寄付先、投資先を自分の考えで決めていくことで、社会に主体的に関わることに繋がり、自分自身の理由をもつことで、さらに長期的な思いにもなる。

澁澤

馬越さんの言うように、主体性が非常に大事である。

英語でも、自分のことは、meのことになるが、それを続けることで、mがひっくり返って、w。weになる。

鵜尾

me-we感は良い。

共感力が重要である。お金の活かし方の教育が重要。

先日出版された、村上さんの本にも最後は寄付のことが書いてある。

馬越(司会)

村上さんも、お金の循環性を重要視していた。

子どもたちの中ではまだ、お金持ちのイメージは悪い人という感じなってしまっている。

澁澤

これまではお金持ちのロールモデルがなかった。

鵜尾

ちなみに、米国の財団の半分がファミリー財団である。ほとんどが1億円もないくらいの規模の財団である。

日本も楽しい感じの財団を作って欲しい。

今でも一部の日本のファミリー財団をフォローしているが、とても楽しそうにやっている。

澁澤

日本には、米国のようなコミニティー財団がない。

マンション経営的に財団を作って、一部を寄付に回していくような文化を作っていきたい。

まずは、ストック作りから始めてもらいたい。

馬越(司会)

お金が溜まったらやろうという人が多い。そしてお金では絶対失敗したくないという考えがある。

ただ何事も失敗しないということはないから、早くから慣れることは必要ではないか。大人になってから、いきなりお金とのつきあいが始まると大きな失敗になってしまうことも。特に定年後など大きなお金を抱えてから考えるのは危険かも。

鵜尾

寄付教育は、自分の価値観でよい。達成感を得たい。

現状では、寄付教育が変である。ボランティア教育も変である。小学校でも寄付というとお金を集める話から始まってしまっている。逆になっている。

澁澤

これまでは正しい答えを出す教育だった。正しい答えがあるものは、AIが代替してしまう世の中にもなっていく。

今後は、答えのないことがあることを教育して行く必要を感じる。そうすると、正しい問題設定が大事。考える事が必要。

問うことを学ぶ。学問と教育の違い。育てることが大事。想像力、飛躍することが大事。

こんな話題提供が約1時間に渡ってされました。

お二人の巧妙なお話がとても楽しかったのと、馬越さんのうまい仕切が印象的でした。

最後にいくつかの質疑応答が。

一人目の質問者

寄付をして怒られたことがある。

募金活動が怪しい人がいるのは如何でしょうか?

鵜尾

街頭募金は相手がわからないことがあるので、気をつけて。

ただ、やり方は自由。

日本ではオープンな墓所で寄付体験を話している機会が少ない。

二人目の質問者

寄付を集める側で、信用されないところもある。世の中の理解が少ない。警察など。

法整備はどう進みそうですか?

鵜尾

イギリスのチェックの仕組みも、民間が行っている。チェックマークグループ。

馬越(司会)

逆に質問ですが、街頭募金という手段を何故使っているのですか?

質問者

人が集まるところがやはりやりやすい。伝わりやすい機会になっている。

澁澤

子供が並んでいる募金は、やや引いてしまう。街頭募金以外の方法もあるので。

鵜尾

確かに共同募金は認知に役立っている、という側面はある。

馬越(司会)

寄付先選びの正解はないと思うが、どのように寄付先を選べばよいのか。

澁澤

直感かな。

3人目の質問者

日本人がお金で損をしたくない、となったのは?損得信仰があまりにも強いからなのでは。

澁澤

時間軸においては、その時々の損得ではないはず。長い目で見てほしい。

人生では最後は死ぬ。そう考えると結果的に損得という概念より、その途中のパスが大事。そういう意味では、すべての経験に損はないはず。気楽にやっていきましょう。

鵜尾

人間は得をしたいと考えるが、そもそもなにを持って得となるのか?

自分のパラダイム変換が大事。寄付でほのかに幸せを感じられるのかどうかが重要になってくる。

最後にヒトコト

澁澤

未来を信じる力を持とう。足し算が掛け算になる。

鵜尾

寄付は、「信じて」「託す」行為

日本社会の変え方としては、議論するべき、理念型社会にするべき。

日本は実体験社会。それを体験すると一気に雰囲気が変わる。

未来の変化を考えよう。

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。

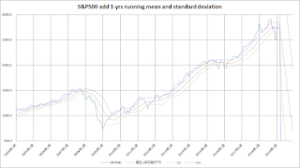

「株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!」

amzn.to/2G1VtGw

ビジネス社さんより出していただきました。

この記事のまとめ:

- 渋澤健さん鵜尾雅隆さんの、出版記念イベントに参加

- 寄付の意義についてのトークショーで勉強になった

- これから日本の将来に於いて、寄付文化の重要性を認識

投稿者プロフィール

最新の投稿

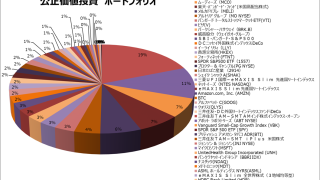

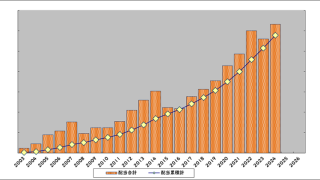

株式投資2026年1月7日組入銘柄 2025年12月 –円安、米国高で資産総額が最高値となりました

株式投資2026年1月7日組入銘柄 2025年12月 –円安、米国高で資産総額が最高値となりました 株式投資2025年8月29日2024年末決算配当まとめ:2024で再び配当総額増加の流れに!

株式投資2025年8月29日2024年末決算配当まとめ:2024で再び配当総額増加の流れに! 株式投資2025年6月5日組入銘柄 2025年5月 –資産総額が戻ってきました

株式投資2025年6月5日組入銘柄 2025年5月 –資産総額が戻ってきました 株式投資2025年5月20日組入銘柄 2025年4月 –世界経済の混乱で、不透明ですね!

株式投資2025年5月20日組入銘柄 2025年4月 –世界経済の混乱で、不透明ですね!