米国市場の歴史から見る物価上昇と株価の関係 –インフレに強い資産を持つには

ずっと前の記事になりますが、株式投資がインフレ対策にもなることを話しました(「株式投資 ジェレミー・シーゲル著」 再読 –古典中の古典。投資をされる方は必読の書です!株式投資の圧倒的リターンを証明)。

下記の、シーゲル先生の図を見て欲しいのですが、図は1802年から2003年までの約200年間で、米ドルの1ドルを投資していた場合、株式と長期国債、短期国債、金、現金でどれくらいリターンが違うか示したものです。

- 現金の1ドルはなんと7セント(百分の7)に。

- 金はとんとん

- 国債は短期が約300倍と、長期が約1000倍。

- 株式は、なんとなんと60万倍!

資本主義は基本的に物価が上がっていくシステムですが、いかにその効果が強く、キャッシュは急速に購買力を失っていくことが分かります。金などのコモディティは、たしかにモノそのものですので、物価と一緒に上がっていって約1倍というのも納得です。

逆に株式は圧倒的なパフォーマンスで投資の王道という感じです。株式がインフレや物価高騰に強い理由は、会社というのはそもそも利益を出すために存在していますので、仕入れが高騰していても価格に転嫁して生き残ろうとします。

シーゲル先生の図は、この当然の理由が証明されているグラフと言えます。

さて、今回は、「米国市場の平均PER –米国株はいま買いどきか?」の回でつかったシラー教授のサイト↓

http://aida.econ.yale.edu/~shiller/data.htm

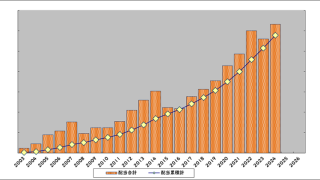

のデータを使い、1871年から2014年までの株価指数と消費者物価指数(CPI)の関係をグラフ化してみました。横軸が時間で、縦軸は各々指数となっています。縦軸は対数表示です。

2つともだいたい直線的に上がっていっているイメージでしょうか?(縦軸が対数なので実際は指数関数的に上がっていますが)

この期間には、大暴落や第2次世界大戦、ITバブル、リーマン・ショックなどなどがありましたが、経済活動や資本主義はそんなことを乗り越えていって成長していっているのが分かりますね。

長期的に見て株式を持つのは有利な戦略です。倒産リスク等々、数々のリスクは有りますが、うまくコントロールして、資産を増やしていきたいものですね。追伸:

株式が60万倍になったと言っても、150年生きられる人はいませんので、そこのところは各自考えてください。ヽ(^o^)丿

株式が60万倍になったと言っても、150年生きられる人はいませんので、そこのところは各自考えてください。ヽ(^o^)丿

投稿者プロフィール

最新の投稿

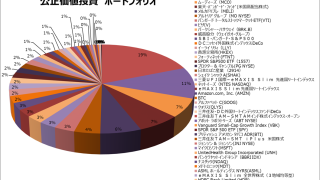

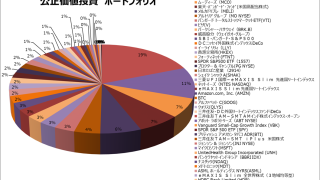

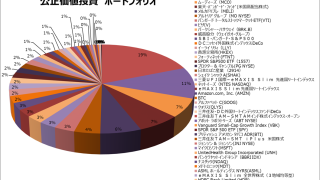

株式投資2026年1月7日組入銘柄 2025年12月 –円安、米国高で資産総額が最高値となりました

株式投資2026年1月7日組入銘柄 2025年12月 –円安、米国高で資産総額が最高値となりました 株式投資2025年8月29日2024年末決算配当まとめ:2024で再び配当総額増加の流れに!

株式投資2025年8月29日2024年末決算配当まとめ:2024で再び配当総額増加の流れに! 株式投資2025年6月5日組入銘柄 2025年5月 –資産総額が戻ってきました

株式投資2025年6月5日組入銘柄 2025年5月 –資産総額が戻ってきました 株式投資2025年5月20日組入銘柄 2025年4月 –世界経済の混乱で、不透明ですね!

株式投資2025年5月20日組入銘柄 2025年4月 –世界経済の混乱で、不透明ですね!