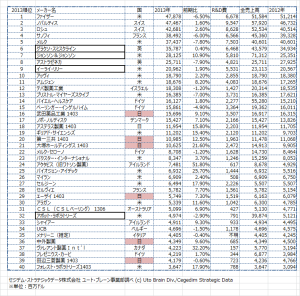

白元倒産の経緯 –倒産に至るまでの3つのポイント、無理な事業はどこから歯車が狂うのだろう?

少し古い話ですが、「白元」が5月29日に民事再生法の適用申請を行いました。

今回の倒産の過程において何が起きていたのかを見てみます。

時系列の経緯もありますが、白元を取り囲む環境としては、以下の様な状況であったようです。

- 業界No.1への軌跡と強み

- マーケットの状況

- 競合の状況

- 過大な事業拡大

- 「政策販売」が生むリスク

- 信用不安

このような悪循環は早めに気づくべきでした。

このような中で、倒産に至ったポイントは次の3つのようです。

- 不相応な事業拡大

- 「政策販売」を敢えて拡大してしまった経営判断

- 信用不安

BSでは、負債は255億円で、純資産がマイナスになり18.6億円の債務超過でした。

PLでは、

売上高 223億円、

売上原価 150億円、

売上総利益 73億円

返品調整引き相手金差し引きでの売上総利益は 54億円

販管費 135億円

営業利益 ▲81億円

経常利益 ▲86億円

当期利益 ▲62億円

前期の数字は、

売上高 305億円、

売上原価 174億円、

売上総利益 131億円

返品調整引き相手金差し引きでの売上総利益は 130億円

販管費 122億円

営業利益 8億円

経常利益 3億円

当期利益 ▲3億円

売上高が、27%減で1/4強減っている中で、売上原価は14%しか減らせていません。販管費も増えてしまっています。

さらに、売上原価の内、「政策販売」に伴う「返品額」を調整しますと、前期が引当金が▲0.5億円から▲19.1億円と圧倒的に増加しています。

このようにマーケットが縮んで、さらに外部要因の競合や、マイケル・E・ポーターのファイブフォースにあたる「買い手の交渉力」が相対的に上がって行く時はかなり難しい舵取りが要求されます。

上記のように売上総利益が激減している状況はもう少し早めに気づいて、手を打つべきだったと思います。

特に今後の日本のマーケットは劇的に増加する事業はそれほど多くないと思いますので、拡大戦略は要注意です。日々財務状況を注視し、事業の歯車のきしみは早めに気づかないといけないですね。

投資先もしかりです。

倒産・動向記事

2014/05/29(木) 「ミセスロイド」で知られる防虫剤等のメーカー株式会社白元民事再生法の適用を申請 負債227億8100万円

帝国データバンク

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。

投稿者プロフィール

最新の投稿

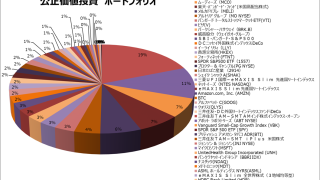

株式投資2026年1月7日組入銘柄 2025年12月 –円安、米国高で資産総額が最高値となりました

株式投資2026年1月7日組入銘柄 2025年12月 –円安、米国高で資産総額が最高値となりました 株式投資2025年8月29日2024年末決算配当まとめ:2024で再び配当総額増加の流れに!

株式投資2025年8月29日2024年末決算配当まとめ:2024で再び配当総額増加の流れに! 株式投資2025年6月5日組入銘柄 2025年5月 –資産総額が戻ってきました

株式投資2025年6月5日組入銘柄 2025年5月 –資産総額が戻ってきました 株式投資2025年5月20日組入銘柄 2025年4月 –世界経済の混乱で、不透明ですね!

株式投資2025年5月20日組入銘柄 2025年4月 –世界経済の混乱で、不透明ですね!