在庫補填を利用した投資法 –「在庫管理」と「定期的な株式の購入」はけっこう似ていますね!

世の中の商売には在庫が発生するものが多くて、その管理法もかなり確立されています。JIS(日本規格協会の日本工業規格)で規格化されているものですので、かなりメジャーな考え方であると思います。よく使われる管理法としては、定量発注方式、定期発注方式、ダブルビン方式などがあります。

今回は、この在庫管理法を応用した投資法とうまくいくかどうか、そしてその前提を考えてみましょう。

![]() ランキングで、今こんな順位にいます☆(*・.・)ノ

ランキングで、今こんな順位にいます☆(*・.・)ノ

Twitterもフォローお願いします → fairvalueinvestment @fairvalue_i

このブログのfacebookページはこちら→ Fair Value Investment 公正価値投資

JIS Z 8141-7312に規定されている方式です。

発注時期になるとあらかじめ定められた一定量を発注する在庫管理方式。備考 一般には,発注点方式を指します。fixed order quantity system。

メリット

・簡易的で、判断を要することが少ない。

デメリット

・在庫量が増えやすい

図で言うとこんな感じ↓ですね。

※画像は、http://lab.mgmt.waseda.ac.jp/prod_a/conveni/2-2.htmlよりお借りしています。

方式は、最初に決めた発注点を下回った時に仕入れの発注(発注時点)をします。商品の場合はそこからリードタイムが生じて、納品(入庫時点)となります。

投資法は、あとで纏めますが、

・一定の線をシグナルとして、株を買っていく方式

になります。

■定期発注方式

JIS Z 8141-7321

あらかじめ定めた発注間隔で,発注量を発注ごとに決めて発注する在庫管理方式。

備考 発注量は,次の式で表されます。

発注量=(発注間隔+調達期間)中の需要推定量−発注残−手持在庫量+安全在庫量

periodic orderingsystem

メリット

・在庫量が少なくなりやすい

・発注回数が少なくなりやすい

デメリット

・やや手間である

図で言うとこんな感じ↓です。

※画像は、http://lab.mgmt.waseda.ac.jp/prod_a/conveni/2-2.htmlよりお借りしています。

方式は、固定的な発注サイクルが存在して、一定量の足りない分を補充していきます。

投資法は、よくある形の、

・ドルコスト平均法

のようなかんじでしょうか。

■ダブルビン

JIS Z 8141-7320

同容量の在庫が入った二つのビン(箱,容器)を用意しておき,一方のビンが空になり,他方の在庫を使用しはじめたときに一つのビンの容量を発注する方法。

備考 一つのビンの容量を発注点と発注量とする発注点方式の簡易版で,複棚法,二棚法,ツービン法ともいいます。double bin system,two bin system

メリット・デメリットについては、以下のサイトを参照させて頂いています。

http://shigeo-t.hatenablog.com/entry/2014/06/26/101403

メリット

・目視で在庫量が分かる

・FIFO(先入れ先出し)ができる

・補充が容易

デメリットはある。

・全部品を管理する方法としては全体の在庫が大変多くなるため向かない

対象は下記の通り。

・欠品すると困る

・比較的安価

・消費量は多くないが比較的安定している

つまり、2連装式のトイレの紙などですね(笑)。

■投資への応用は?定量発注方式

では、これらの3つの方式が上手く投資に応用できるかを考えてみましょう。

まずは、定量発注方式の応用を。

自分の持ち株たち、ポートフォリオがある一定の金額を下回ったら、追加に購入していくことになりますね。

前提としては、自分の持ち株は素晴らしい株が多く(価値が高い)、株価が下がっているのは割安になっている、と考えることになります。

■ダウの負け犬戦略

似ている方法は、「ダウの負け犬戦略」があります。

自分の記事ですが、「ダウの負け犬戦略(Dogs of the Dow) –単純な割に効果がある投資戦略の3つの前提」

——-

この投資法が活きてくる環境や前提には次の3つのものがあると思います。

ダウ工業株30種平均に選ばれる銘柄は、超優良銘柄である、と仮定する

よって企業価値は高く、さらに維持される、もしくは増加する、と仮定する → 私のブログで言う「Fair Value」が高い

配当性向が維持される、と仮定する

以上の前提を持つと、「ダウの負け犬戦略」で選ばれた銘柄は、割安に放置されている銘柄であると考えることができると思います。実際この前提は成り立つと見て良いのでしょうか?

一つ目の超優良銘柄と言うのは、ダウ工業株30種平均に選ばれるくらいですからよっぽどいい会社であると考えて良いと思います。本業がしっかりしており、大きく崩れることがない、つまりリスクサイドもある程度限定できると考えてよいでしょう。

二つ目の企業価値が維持されるもしくは増加する点については、5倍とか10倍になるような成長株ではないにせよ、逆に半分になったまま帰ってこないということもないでしょう。企業価値が毀損されずしっかりと継続できれば、いつかは株価は戻ってきます。つまり一時は低迷して負け犬状態かもしれませんが、5年か10年待てる人は必ず報われる銘柄でしょう。

三つ目の配当性向が維持される件は、当然に安定した配当をしてきた会社なので30社に選ばれたのでしょう。ただ、一部Twitter社のように無配当の会社もありますので、配当の安定度は調べる必要があると思います。

——-

■私の買い方

私もこの方式を良く使います。

自分の持ち株が買値より下がって、マイナスになったとき、買いに行くシグナルと考えることが多いです。

私が選択した会社はかなりの優良企業であるという前提で考えているのですが、これらの会社が下がっているのはかなり割安な状態だ、という考え方です。

また、人間は損失が利益に対して5倍ほども苦痛に感じるという特性があるようなので、持ち株が下がって赤字が出て、ちょっとつらいなと感じた時に、買いに行くシグナルだと考えています。また、こんな状況の時は、バーゲンセールが始まったと考え直すことによって、株価の下落も嬉しく感じられるようになりました。

どちらにせよ、いい会社を選択しているという前提が大事なのですがね。

■投資への応用は?定期発注方式

次は、定期発注方式の応用を。

■ドルコスト平均法

こちらは有名なドルコスト平均法が上げられますね。まあ、それを意識しなくても、毎月5万円などの一定額を買い足していく方法になります。

在庫のように、どれくらいの量を買おうなどと考える必要はなく一度決めた金額を毎月コツコツと買い足していけば良いかと思います。

■私の買い方

私自身は、暴落で株式が割安になったときに買う方法なので、定期的に購入する方式は取っていません。この方法ですとドルコスト平均法のように買値が平滑化されますが、安く買うことができないため効率の悪い投資となります。

この記事のまとめ:

- 在庫の購入と投資における株式の購入は似ているところがある

- 定量発注方式は、ダウの負け犬戦略と似ている

- 定期発注方式は、ドルコスト平均法

投稿者プロフィール

最新の投稿

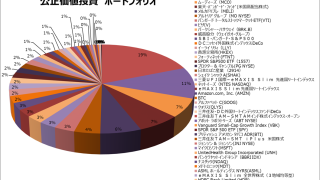

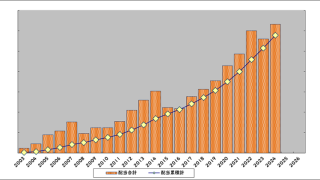

株式投資2026年1月7日組入銘柄 2025年12月 –円安、米国高で資産総額が最高値となりました

株式投資2026年1月7日組入銘柄 2025年12月 –円安、米国高で資産総額が最高値となりました 株式投資2025年8月29日2024年末決算配当まとめ:2024で再び配当総額増加の流れに!

株式投資2025年8月29日2024年末決算配当まとめ:2024で再び配当総額増加の流れに! 株式投資2025年6月5日組入銘柄 2025年5月 –資産総額が戻ってきました

株式投資2025年6月5日組入銘柄 2025年5月 –資産総額が戻ってきました 株式投資2025年5月20日組入銘柄 2025年4月 –世界経済の混乱で、不透明ですね!

株式投資2025年5月20日組入銘柄 2025年4月 –世界経済の混乱で、不透明ですね!