名古屋グランパスを経営して看る3 –都市人口から見るサッカークラブのあり方と地元への訴求具合について

「名古屋グランパスを経営して看る」の第3弾です。前回に引き続き、「収入の質」について考えました。

今回は、各チームの営業収入とホームタウンの人口を比べています。

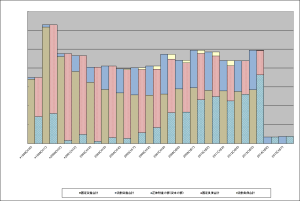

下記のグラフは、横軸がJ1を経験している各チームです。

縦軸は「人口1万人あたりの入場者数」と「平均営業収入」となります。ホームタウンの人口1万人あたりの入場者数が濃い青色、営業収入がオレンジ色の棒で示されています。

スケールは、人口1万人あたりの入場者数が左側の軸で単位はそのままの人数、営業収入が右側で単位は百万円、となっています。

並べ方は、青色の棒の、人口1万人あたりの観客数が多い順に並べてあり、1位の鹿島から最下位の横浜FCまでとなっています。

このグラフから読み取れる点、チームカラーが現れている点は2点です。

一つ目は、より左側にあるチーム、つまりホームタウンの人口の割にはサポーターを集めているチームで収入も多いチームについて。これらのチームはかなり頑張っていると思います。少ない人口をプロモーションなどの工夫でサポーターを集め、さらにチームへの忠誠心を抱かしており、経営も成功しているという状況でしょうか。

チーム名で言うと、真ん中から左側でオレンジの棒も長いチームである、甲府、大分、新潟、柏、清水、磐田。これ他のチームは確かに、地域密着が実現できているチームだと思います。

(ホームタウンが広域だったり、極端に人口が小さい鹿島や鳥栖、調布の東京の2チームは除きました)

次に、右の方にあって、観客動員が少ない上に(更に都市規模も大きい上に)、営業収入が得られていない、札幌、神戸、福岡、横浜FCなんかはかなり苦戦しているというところですね。

さて我が名古屋グランパスはどうでしょうか?

右の方にあるので、都市の規模の割には観客動員については不満な面があります。しかしながら、収入においてはJリーグ3位となっていますので、よくやっていると見てもいいと思います。

経営的には大丈夫でしょう。

名古屋は大きな都市なので趣味も分散される傾向があり、左の方に持っていくのは難しいかもしれません。ですが、下記の表を見ての通り、平均入場者数の絶対値は決して少なくはありませんので、今後はこの数字を上げていくことが必要です。

スタジアムに足を運んでもらって、スタジアムが醸しだすナマの雰囲気、非日常性を一度味わうと抜けだすことは難しくなります。リピート率も上がるでしょう。

つまり、忠誠心のあるサポーターを増やすために、チームの勝利・戦い方はもちろん、いい雰囲気のスタジアム作り、そしてサポーターの熱気の向上が今後の課題となるでしょう。

そういえば、こんなアーセン・ベンゲル監督の言葉を思い出しますね。

勝利のエスプリ アーセン・ベンゲル著

—- ここから ——

第11章 日本サッカー、再生へのポイント

●Jリーグが危ない

だがご存知の通り、私は日本のサッカーの将来を肯定的に捉えている。

中略

2年間日本にいて、名古屋グランパスは試合のたびにチケットを完売していた。街ではチケットがなかなか手に入らないという声を耳にした。チケットの奪い合いのような状態にあった名古屋で、サッカーが将来生き残ることができないなどということは、私にはどうしても考えられないのだ。

—– ここまで ———

これからもより良いスタジアム、スペクタクルを感じるスタジアムを作り上げ、チームを心から愛する真のサポーターを増やしていきたいですね。

最後に、データソースですが、Jリーグのホームページからのダウンロードデータになります。1999年から2014年第10節までで、J1に存在したチームの集計になっています。

人口は、平成26年4月5日現在のデータになります。

また、ホームタウンは各チーム悩んだのですが、上記の表に記述してある都市としました。緑色のところはうーんと思った市町村です。さらに、チームのサポーターが広域にわたっているチームも当然ありますので、そのへんは勘案してお読みください。

投稿者プロフィール

最新の投稿

投資法2026年1月18日積立投資 2025年12月 –今月の重み付け積立投資額は36,372円。米国株はここ数ヶ月で高くなりました

投資法2026年1月18日積立投資 2025年12月 –今月の重み付け積立投資額は36,372円。米国株はここ数ヶ月で高くなりました 株式投資2026年1月12日定点観測 2025年12月 –株式市場の調子が良いですね!

株式投資2026年1月12日定点観測 2025年12月 –株式市場の調子が良いですね! 株式投資2026年1月7日組入銘柄 2025年12月 –円安、米国高で資産総額が最高値となりました

株式投資2026年1月7日組入銘柄 2025年12月 –円安、米国高で資産総額が最高値となりました 株式投資2025年8月29日2024年末決算配当まとめ:2024で再び配当総額増加の流れに!

株式投資2025年8月29日2024年末決算配当まとめ:2024で再び配当総額増加の流れに!