名古屋グランパスを経営して看る2 –Jリーグチームカラーからみる観客収入と広告収入の割合と特徴

Jリーグの公開データから、今回は各チームの「収入源」について考えてみました。

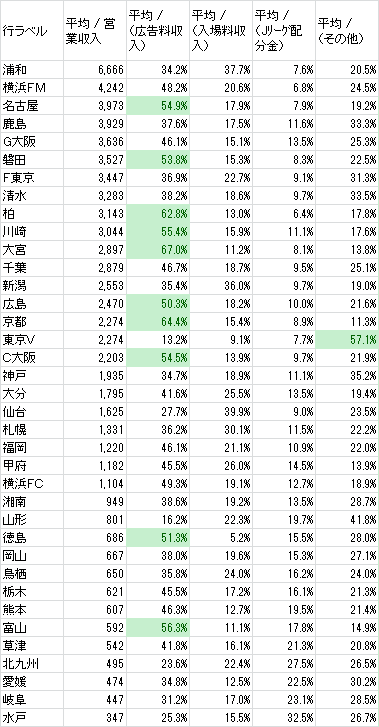

この収入のデータは、営業収入全体額が(①広告料収入)(②入場料収入)(③Jリーグ配分金)(④その他)の4つの内訳で分類されています。

今回はデータが同じ様式で揃っている、2005年から2010年までのデータで集計しています。

2005年から2010年までと言うと、グランパスの歴史的には、

- 1990年台(トヨタ自動車参加表明)

- 1993年(J発足、9位)

- 1994年(ミルン就任、ストイコビッチ入団)

- 1995年(ベンゲル就任)

- 1996年(天皇杯優勝、ゼロックス優勝、ケイロス就任)

- 1997年(サンワバンクカップ勝利、田中就任)

- 1998年(ウリダ入団)

- 1999年(楢崎入団、ジョアン・カルロス就任)

- 2000年(天皇杯優勝、ウェズレイ入団)

- 2001年(直志入団、ストイコビッチ引退)

- 2002年(ベルデニック就任、ヴァスティッチ入団)

- 2003年(ネルシーニョ就任、ウェズレイ得点王)

- 2004年(豊田入団、クライトン入団)

- 2005年(岡山、ウェズレイ退団、ルイゾン入団)

- 2006年(フェルホーセン就任、ヨンセン入団)

- 2007年(小川入団、吉田昇格)

- 2008年(ストイコビッチ就任、クメTD就任、鹿島スタ勝利)

- 2009年(ケネディ、ブルゾ入団)

- 2010年(闘莉王入団、リーグ優勝、ケネディ得点王、楢崎MVP)

- 2011年(ケネディ得点王、2位)

- 2012年(ダニエル、田鍋入団)

- 2013年(ストイコビッチ退団、阿部、田中、増川退団)

- 2014年(西野就任)

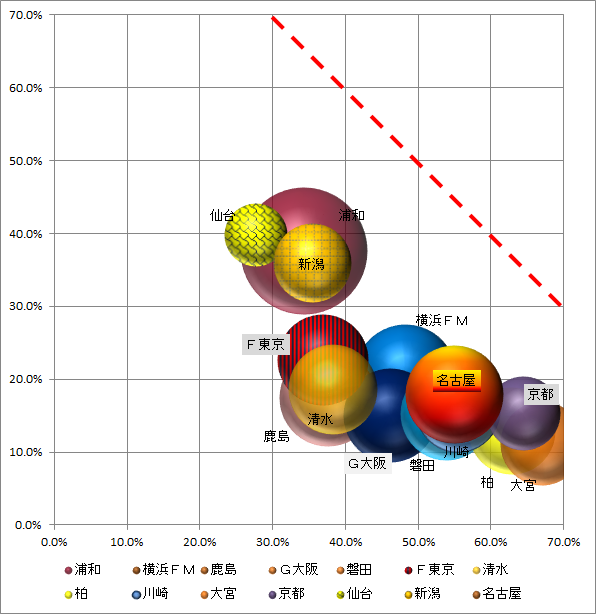

今回は、収入内訳データうち、①広告料収入(X軸)と②入場料収入(Y軸)を全体に対する収入割合で表し、営業収入全体額のバブルチャートで表しました。

図の見方ですが、4種類の収入を合わせて100%なので、少なくとも2軸の合計が100%を超える赤破線の右上に来ることはありません。見方としては、右上の赤破線に近いほど広告と入場料の割合が高いことになります。つまり、それ以外のJリーグ補助金やその他収入が低いことになります。

また、右下に行くほど広告収入が相対的に多く、左上に行くほど入場料収入が相対的に多いということになります。つまり、左上はファンが足を運んでくれている人気チームということになります。右下の広告収入が多いクラブもブランド構築ができており、地元企業に訴求できていると考えることができます。

次に集計は、収入が一番多い浦和から最下位の水戸までの37チームの内、上位10チームと極端に広告収入(の割合)が多い2チーム(大宮、京都)と極端に入場料収入(の割合)が多い2チーム(新潟、仙台)の計14チームをピックアップしています。

名古屋グランパスは親会社の補填が多く、トヨタマネーで潤っているといる、というイメージがあると思います。そして、もっともっと観客を増やして入場料収入を得ないといけない、と考えている方お多いと思います。

結果を見てみると、確かに右下の方にあり、広告収入に頼っている実態があります。ただ、広告料収入と入場料収入を足した割合は72.8%で、補填と思われる「その他」収入は下図のように19.2%とそれほど高い割合ではないことが分かります。また、広告料収入が50%を超えており、営業さんの努力はかなり凄いのではないでしょうか?

他チームを見てみると、特徴的なのが、左上の方にある3チーム、入場料収入の割合が多い浦和、新潟、仙台でしょうか。40%もの割合を入場料で稼いでいるのはえらいものです。

逆に、右下の柏、京都、大宮は広告料で稼いでいます。

何がいいかは一概には言えませんが、人口が少ない地方の地元企業が少ないところほど、広告は期待できませんので、入場料に力を入れる必要があると思います。

名古屋の場合は、大都市のクラブなのでもっともっと集客できるといいですね。浦和とまではいきませんが、少しでも左上に玉が向かってくれると嬉しいですね。

現在、地元都市のデモグラフィックデータ(人口)を整備していますので、今後、都市の規模との比較データの記事も書きたいと思います

投稿者プロフィール

最新の投稿

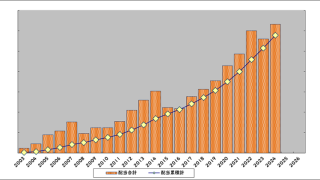

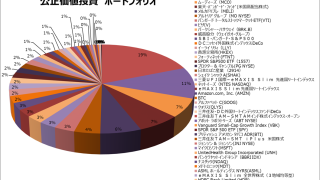

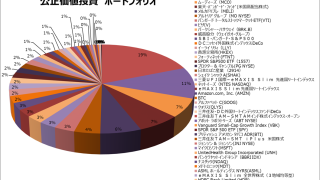

株式投資2026年1月7日組入銘柄 2025年12月 –円安、米国高で資産総額が最高値となりました

株式投資2026年1月7日組入銘柄 2025年12月 –円安、米国高で資産総額が最高値となりました 株式投資2025年8月29日2024年末決算配当まとめ:2024で再び配当総額増加の流れに!

株式投資2025年8月29日2024年末決算配当まとめ:2024で再び配当総額増加の流れに! 株式投資2025年6月5日組入銘柄 2025年5月 –資産総額が戻ってきました

株式投資2025年6月5日組入銘柄 2025年5月 –資産総額が戻ってきました 株式投資2025年5月20日組入銘柄 2025年4月 –世界経済の混乱で、不透明ですね!

株式投資2025年5月20日組入銘柄 2025年4月 –世界経済の混乱で、不透明ですね!